Jeune et fier de parler ma langue régionale !

Parler l’alsacien, le breton ou le basque n’est plus réservé au passé. De l’école à l’université, de nombreux jeunes apprennent la langue de leur région et de leurs aïeux, pour maintenir un lien intergénérationnel. Si parler « le patois » pouvait être mal vu il y a cinquante ans, c’est aujourd’hui revenu à la mode.

« Je suis née dans un petit village en Alsace, et dès l’enfance j’ai eu cette double culture, ce double langage, détaille Mathilde Jost, fraîchement diplômée de Sciences Po Strasbourg et originaire de Surbourg (Bas-Rhin). Mes grands-parents me parlent toujours en alsacien, parfois ils font un mix entre le français et le patois, c’est assez drôle parce qu’il y a un mot français qui atterrit dans la phrase », s’amuse la jeune femme.

Fière de ses origines et de cette double culture, l’étudiante en thèse regrette cependant que ses parents ne lui ai pas plus appris la langue à la maison. « Mes parents par contre, ils m’ont toujours parlé en français, même s’ils maitrisent bien l’alsacien. Il y a une conscientisation (ndlr : processus qui amène à une prise de conscience) de la nécessité de bien parler français dès l’école. C’était pour que je ne sois pas perdue en arrivant en maternelle qu’ils me parlaient uniquement français », analyse-t-elle.

Les « langues régionales », une richesse culturelle

Leire, 18 ans, en prépa littéraire au lycée Henri IV (Paris) se souvient de sa double éducation en français et en basque : « La grammaire basque est vraiment beaucoup plus compliquée que la française. Il faut savoir que le verbe se décline en fonction du sujet, du COD mais aussi du COI ! Ce qui donne des formes verbales à rallonge », s’amuse la jeune femme. Particulièrement fière de sa « double culture » elle a été scolarisée de l’école maternelle jusqu’au lycée dans le « système Seaska ». Il s’agit d’un système immersif d’écoles (les « ikastola ») où le basque (« l’euskara ») est une langue d’enseignement.

« A la maison on parlait français avec ma maman et basque juste avec mon papa. Je trouve que cette différenciation est une immense source de richesse culturelle », avance Leire, consciente de l’importance du bilinguisme. « Le basque est une langue pré-indo-européenne, c’est-à-dire qu’elle existait déjà avant l’arrivée des langues romanes sur le territoire français ». Encore aujourd’hui avec ses amis ou le côté paternel de sa famille, elle s’exprime en basque. Depuis l’enfance son expression favorite est la suivante : « A ze parea, barea eta karakoila », qui signifie littéralement « Ah quelle paire, la limace et l’escargot », et dont l’équivalent francisé serait « qui se ressemble s’assemble ». Un clin d’œil à sa double culture basque et française qui sont pour elle complémentaires.

Une « génération sacrifiée » qui ne parlait pas « patois »

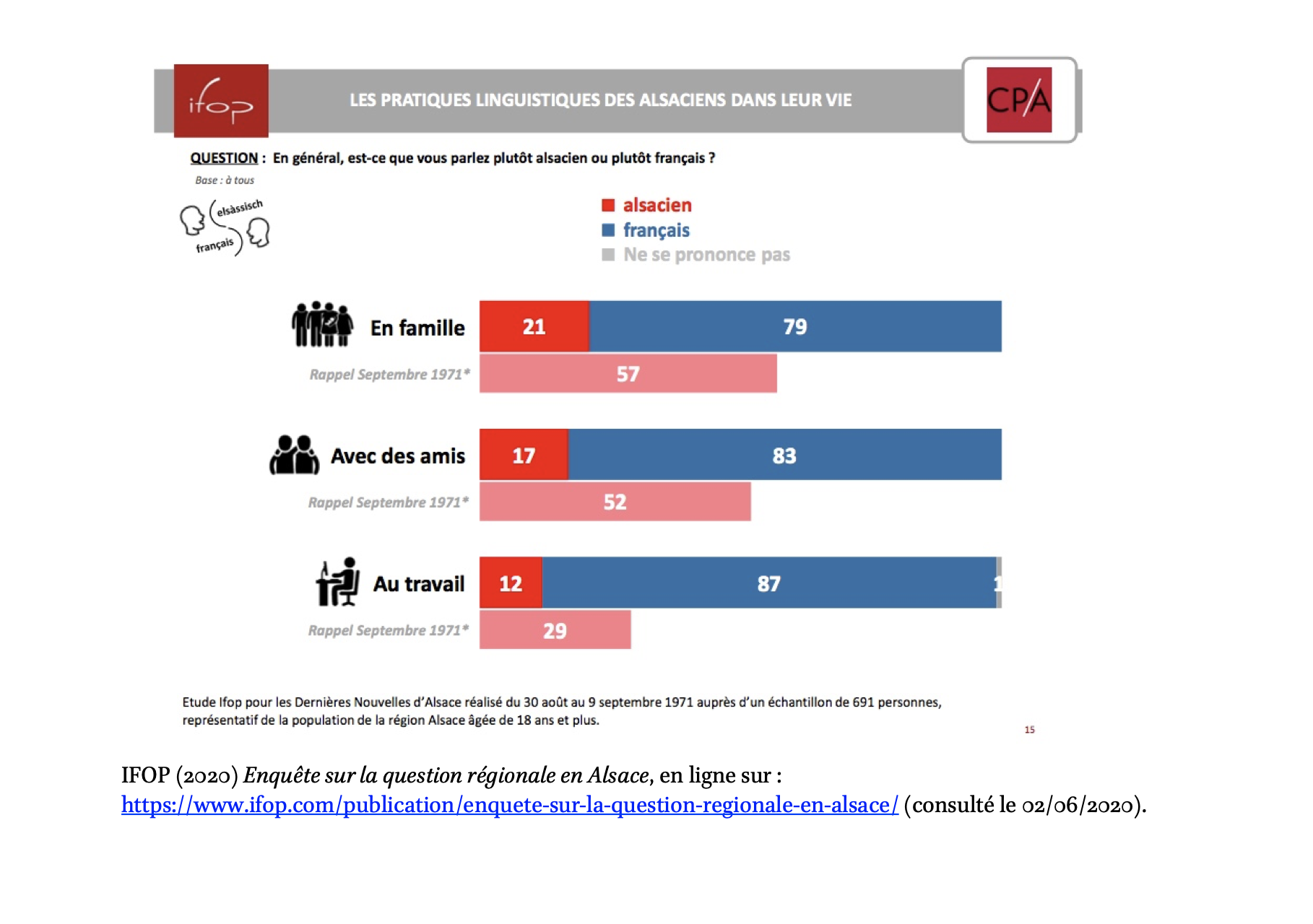

Si pour Leire c’est aujourd’hui évident de parler le basque et naturel d’en éprouver de la fierté, ce n’était pas le cas pour ses grands-parents. Avec le régime franquiste au pouvoir en Espagne (de 1933 à 1977), la langue basque a été quasi interdite des deux côtés des Pyrénées, afin de réduire les oppositions politiques au Caudillo. En Alsace c’est pareil, mais le cadre temporel est légèrement décalé. Après la violente annexion par le Reich durant la Seconde Guerre Mondiale, le rejet de l’allemand et du patois était vif dans la population de l’Est de la France, il fallait parler français dans tous milieux. Mathilde est fière de parler alsacien, mais ses parents l’était beaucoup moins. Dans toutes les régions métropolitaines, l’Etat usait d’une violence symbolique et physique (d’après les théories du sociologue Max Weber) pour réduire l’influence des parlers locaux.

« Cela s’explique par plusieurs siècles de politiques linguistiques qui visent l’universalisation du français, et qui ont débuté avec la Révolution Française en 1789 », rappelle James Costa, maître de conférence en sociolinguistique à la Sorbonne Nouvelle (Paris). À cette époque « sur 25 millions de Français, 6 millions ne parlaient pas du tout la langue française et probablement 15 millions le parlaient peu ou très mal. Il y avait une raison sous-jacente : le gouvernement révolutionnaire soupçonnait par exemple les cercles de curés bretons et basques de faire circuler des idées contre-révolutionnaires ». Il leur fallait donc interdire la diffusion de ces langues régionales.

Par la suite, avec les lois Ferry en 1881-1882 le « patois devient un ‘non-langage’, la question du bilinguisme ne se pose pas », détaille le professeur de sémiotique (l’études des signes et du langage). Un documentaire de la Cinémathèque de Bretagne « Yezh ar vezh » (« La Langue de la honte ») revient sur les punitions et châtiments corporels infligés aux écoliers lorsqu’ils parlaient le breton en classe. Un pendentif en forme d’animal était suspendu au cou du fautif, on l’appelait « le symbole » et il allait orner le cou de chaque élève qui parlait breton. « Le dernier à l’avoir autour du cou, le soir, était soit rossé soit puni à écrire des lignes », précise James Costa.

De plus en plus d’étudiants suivent des cours d’alsacien

Pascale Erhart, Directrice du Département de dialectologie alsacienne et mosellane à l’Université de Strasbourg, se réjouit de compter une cinquantaine d’étudiants dans son cours pratique d’alsacien. « En 2012 je n’avais que trois étudiants… J’ai donc décidé de mettre en place un cours pour les étudiants qui comprennent cette langue mais ne la pratiquent pas assez ». En 2017 la faculté de langues a pu ouvrir une deuxième chaire pour enseigner l’alsacien. Le profil des étudiants qui s’inscrivent aux cours de dialectes s’est diversifié, explique la linguiste : « On a beaucoup d’étudiants Erasmus, ou même du Japon ou d’Australie qui sont en mobilité internationale. Et on a aussi un public local, des jeunes qui sont en réalité de faux débutants, car ils ont un grand-parent qui parle alsacien ».

La linguiste se félicite de cet engouement pour la langue alsacienne, mais regrette que les cours à l’université soient l’un des seuls endroits où les jeunes pratiquent les dialectes de leurs grands-parents. « C’est vraiment tragique qu’à l’université on soit les seuls à pouvoir leur apprendre la langue de leur famille. On peut leur enseigner bien sûr, mais s’ils ne la pratiquent pas en dehors, ça va se perdre tôt ou tard ». L’alsacien est considéré comme de « l’allemand standardisé, ou de l’allemand dialectal, ce n’est toujours pas reconnu comme une langue à part entière », se désole la sociolinguiste. Elle regrette que le rectorat du Grand Est n’ait toujours pas produit de supports écrits à destination des enseignants : « c’est pour cela que dès l’école primaire, les instituteurs préfèrent par facilité enseigner l’allemand, où il y a beaucoup de manuels ou de materiel sur Internet, plutôt que l’alsacien ».

« Le français était la langue de la modernité »

Les cinquante étudiants qui suivent les cours d’alsacien et de mosellan, n’ont pas peur d’avouer qu’ils apprennent les « dialectes régionaux ». « Les jeunes sont plus décomplexés pour dire ouvertement qu’ils parlent l’alsacien, souligne la maîtresse de conférence. Dans les années 1980 quand j’étais au collège, on en avait honte. On le parlait tous, mais on ne le disait pas entre nous, car l’alsacien c’est la langue du dominé… et le français était la langue de la modernité. Il fallait parler français, point à la ligne », conclut l’enseignante.

La politique de francisation débutée depuis le 18e siècle s’est intensifiée sous la IIIe République avec la stigmatisation des langues régionales. Elle a ainsi créé un manque, « une privation » selon Philippe Blanchet, sociolinguiste professeur à l’université de Rennes 2. « Et c’est maintenant cet attachement aux traditions et aux racines familiales de la population qui l’amène à s’approprier à nouveau ses langues régionales ».

Dans les pages de L’Express, le journaliste Michel Feltin-Palas met en garde contre le terme de « patois ». Il demande d’ailleurs dès le titre à « en finir avec le mot patois ». Pour ce chroniqueur spécialisé dans les questions langagières, ce mot, aujourd’hui banalisé dans le langage courant, avait pour but de « discréditer les langues privées de statut officiel ». La « charge idéologique et symbolique » très forte et « très dépréciative » de ce terme est à corréler avec la volonté d’étouffer le parler des langues régionales, conclut l’enseignant en sociolinguistique.

Emma Ruffenach