«Sauver les vieux, au prix de certains jeunes », deux générations dos-à-dos face à la crise sanitaire ?

Acceptation des mesures, empathie et reconnaissance de la souffrance de l’autre… Le Covid-19 a-t-il vraiment dégradé les rapports entre les générations ?

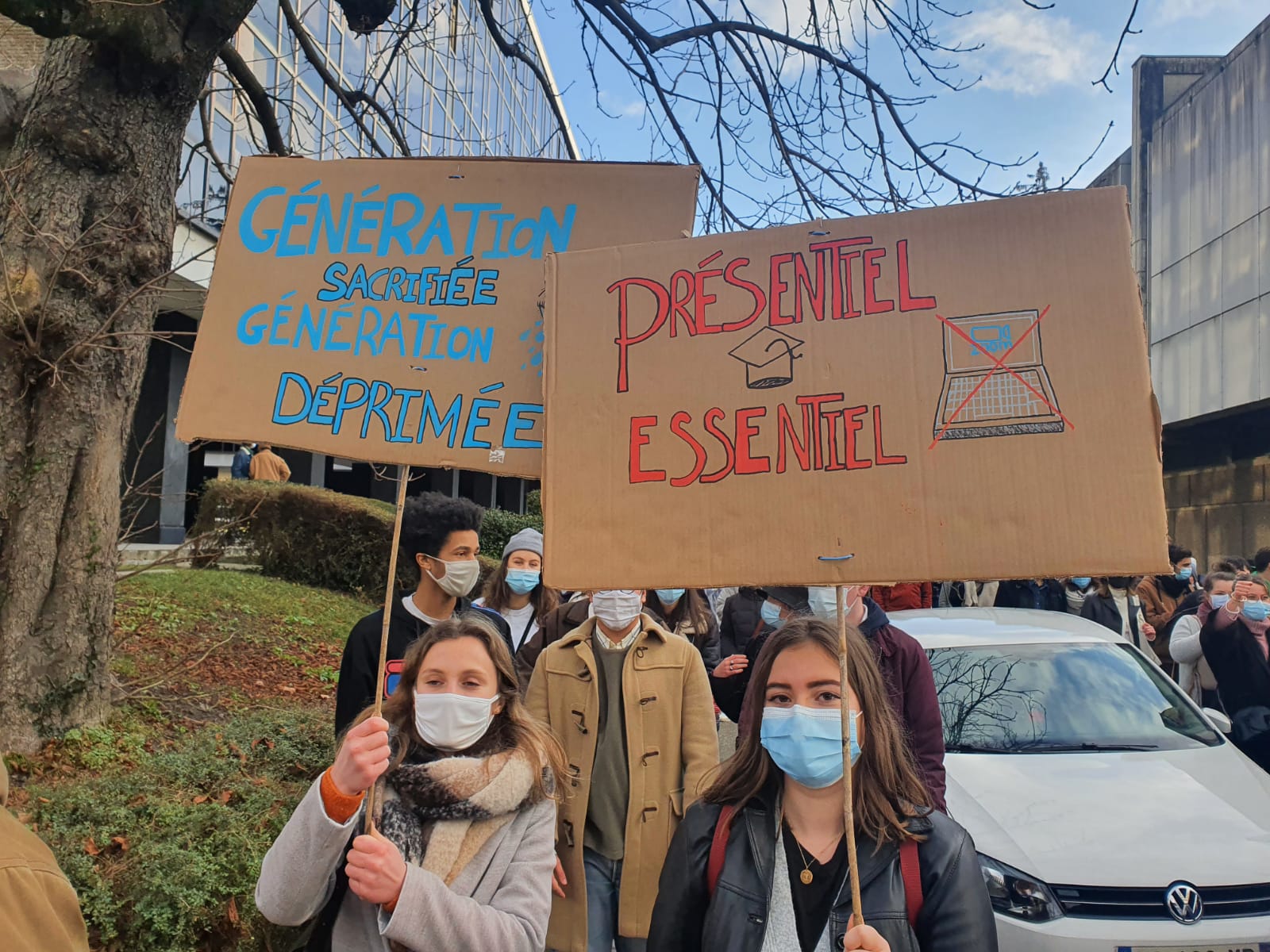

«Les baby-boomers ont attendu les suicides pour prendre conscience de nous», lâche Aurore, étudiante en troisième année de sciences humaines à Grenoble. Comme des milliers d’étudiants partout en France, la jeune femme est descendue dans la rue ce mardi 26 janvier pour réclamer la réouverture des facultés et crier son mal-être face aux restrictions sanitaires. Dans les rangs du cortège de manifestants grenoblois comme dans les débats médiatiques, des tensions intergénérationnelles commencent à se faire sentir.

Il y aurait d’un côté une jeunesse rendue dépressive et suicidaire par la distanciation sociale. De l’autre, des seniors parfois culpabilisateurs car vulnérables face au Covid-19. Et entre les deux, un fossé générationnel qui se creuserait à mesure que la crise divise. « Vies prolongées contre vies gâchées : le vrai dilemme de la lutte anti-Covid » résumait un philosophe, Gaspard Koenig, dans les colonnes des Echos le 20 janvier. La crise sanitaire est-elle en train de mettre dos-à-dos grands-parents et petits-enfants ?

Entre deux slogans lancés au porte-voix par un militant tout juste majeur, Clem, une autre Grenobloise en deuxième année d’info-communication renchérit : «Mes grands-parents me voient parfois comme une fêtarde irresponsable depuis les rassemblements de cet été sur le canal Saint-Martin à Paris.» Pour son groupe d’amis présent dans le cortège étudiant, les plus âgés succombent vite aux stéréotypes et ne semblent pas enclin à reconnaître la souffrance de la jeunesse, privées d’interactions sociales depuis plus d’un an.

Principal indicateur de l’empathie avec les 18-25 ans au temps du Covid-19, le sentiment que la jeunesse actuelle est une «génération sacrifiée» décroît avec l’âge, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info rendu public le 19 janvier. Les plus de 65 ans considèrent en majorité que leur jeunesse à eux, dans les années 1960- 1970, a été plus dure. Ce déficit d’empathie, marqué chez les aînés, génère parfois des tensions, certains jeunes estimant que leurs «efforts» bénéficient avant toute chose aux générations les plus anciennes.

Des frictions sur les questions émotionnelles

William, 23 ans, se fraye un chemin entre les pancartes « Génération sacrifiée ». Là, des hommages sur carton aux jeunes qui ont mis fin à leurs jours ces dernières semaines. L’étudiant en sciences politiques manifeste car il se sent mal dans sa peau. Une détresse que ses grands-parents ont du mal à comprendre. À Noël, ils lui demandent pourquoi il tient tant à reprendre physiquement les cours. La question heurte le jeune homme : « On a besoin de vivre autant que nos aînés ont besoin d’être protégés face au virus », s’indigne l’étudiant, les yeux noircis par les cernes. La fatigue, l’émotion aussi. Il confie sentir une forme de rancœur monter en lui : «Les vieux doivent mieux prendre en compte la détresse psychologique des jeunes, souffle-t-il. Il n’y a pas que le virus qui fait des dégâts.»

La pandémie alimente des frictions au sujet de la détresse émotionnelle des uns et des autres. «Les plus de 65 ans ont globalement du mal à se représenter l’impact de la distanciation sociale sur les jeunes», souligne le sociologue Xavier Briffault, à l’origine de Covadapte, un programme de recherche du CNRS sur la santé mentale pendant la crise sanitaire. «La génération des baby-boomers (les plus de 65 ans) comprend très mal les souffrances psychologiques. Pendant les trente glorieuses peu d’importance était donné à notre état mental. C’est seulement dans les années 1990, avec la tertiarisation et l’amélioration des conditions de vie physiques, qu’on a mis l’accent sur les capacités cognitives et émotionnelles», détaille le directeur de recherche.

Le Covid-19 et la détresse psychologique mettent en danger immédiat les plus de 65 ans mais aussi les 18-25 ans, alerte le chercheur. Ce n’est pas le cas pour d’autres clivages générationnels plus diffus comme la répartition des retraites ou la crise écologique. « C’est la première fois qu’une telle polarisation se produit : sauver les vieux, au prix de certains jeunes », explique-t-il. Il est encore trop tôt pour établir si le manque de lien social et les problèmes économiques que la France traverse aujourd’hui peuvent avoir un effet à long terme sur les rapports intergénérationnels. En revanche, la question stimule les sociologues.

Des différends mais pas de fracture

S’il est possible de voir dans l’acceptation des mesures des différends entre les générations, Emmanuel Rivière, directeur général de l’institut de sondage Kantar Public ne voit pas non plus de fracture. «Un conflit de génération ? C’est forcer le trait», nuance-t-il. Une majorité de jeunes pense que les restrictions sont trop importantes, mais la plupart des 18-25 ans consent à ces privations. 73% des jeunes sont d’accord avec l’affirmation : «Il faut parfois accepter de réduire nos libertés, parce que la priorité c’est de se protéger contre la maladie », selon un sondage Elabe publié le 10 décembre. «Les jeunes intègrent aussi l’enjeu de protection des autres, de leurs proches plus âgés, explique l’analyste. Ils ne sont pas unanimes à penser que ces mesures sont exagérées ou inappropriées.»

Si des frictions existent bel et bien, c’est aussi en temps de crise que des solidarités se créent. Pendant le confinement, des jeunes ont proposé leurs services pour que les plus âgés n’aient pas à sortir de chez eux. En retour, les plus âgés donnent également de leur temps. «Notre société tient à travers des actes de bénévolats qui rapprochent les deux générations», explique le sociologue Serge Guérin.

Pourquoi alors la question générationnelle est-elle aussi présente dans les esprits et dans les récits médiatiques et politiques ? Jusqu’ici la plupart des grandes épidémies étaient repoussées aux marges de nos sociétés, même lorsqu’elles touchaient l’occident : «Lorsque le VIH a frappé, on a considéré que cette maladie était réservée à ceux qui étaient différents des normes en vigueur, illustre le chercheur Yannick Jaffre. Les homosexuels, les populations qui privilégient les partenaires multiples.»

Une maladie de la relation

Impossible de repousser le Covid-19, il s’invite dans les familles et questionne nos interactions: «C’est une maladie de la relation», synthétise le chercheur, membre de l’Académie des sciences. La crise du Covid-19 inonde notre quotidien de données exactes sur les différences générationnelles. «C’est la première fois qu’on a un outil aussi massif sur les pratiques de chaque génération. L’épidémie nous donne un miroir de nos sociétés tous les soirs», s’avance-t-il.

Si la pandémie ne provoque pas de rupture générationnelle, elle impose constamment des bricolages, des rapports renégociés. Chez Eva, une étudiante de 23 ans, une dispute éclate à Noël. Elle reproche elle aussi à son grand-père de ne pas penser à sa situation. Lui ne veut rien entendre, pétrifié à l’idée d’être contaminé par le coronavirus. Les deux sont restés en froid jusqu’à la fin du mois de janvier. Avec les manifestations et les témoignages à la télévision, le grand-père réalise que les jeunes sont en détresse, appelle sa petite-fille et s’excuse, ce qu’il ne fait jamais d’ordinaire. Depuis, ils se sont réconciliés.

Le Covid-19 met en lumière les rapports entre les catégories d’âge. Bien qu’exacerbée par la gravité de la situation, l’idée de génération sacrifiée n’est pas nouvelle. Le rappeur Rohff en avait même fait un hymne déjà dans un de ses albums, sorti en 1999. Ces querelles soulèvent de vraies questions éthiques. Et si les décisions que l’on prenait maintenant condamnaient une génération à vivre moins bien que celle d’avant ? Cette fois-ci les jeunes sont confrontés à une superposition de menaces d’une ampleur inédite. Chômage, dépression, sociétés en crise et catastrophes écologiques. Certains comme le philosophe Axel Gosseries militent pour la création d’un outil qui mesurerait la «justice intergénérationnelle», de la même manière qu’on établit des scénarios sur le climat ou la diffusion d’une épidémie. De quoi trancher cette question qui anime les plus connectés. Selon l’analyse Odoxa du 19 janvier, sur les réseaux sociaux «fossé» est un des mots que les jeunes emploient le plus, avec le hashtag #Covid-19 .

Antoine Beau